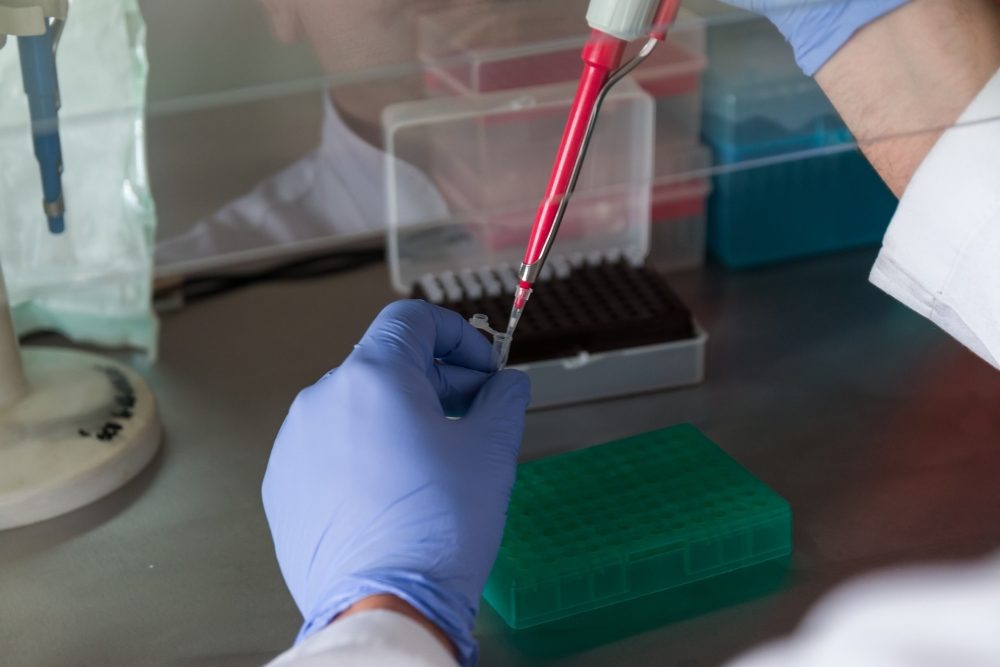

Bluttests könnten eine genauere Diagnose von ALS in einem früheren Stadium der Krankheit ermöglichen. Wie in einer Studie von Forschern der Universität Göteborg und der Universität Umeå beschrieben wird, geht es dabei um die Messung des Blutspiegels einer spezifischen Substanz, deren Konzentration, wie die Studie ebenfalls zeigt, je nach der ALS-Variante des Patienten variiert. Die Studie wurde in Scientific Reports veröffentlicht.

Derzeit ist es schwierig, die amyotrophe Lateralsklerose (ALS), die häufigste Form der Motoneuronenerkrankung, in einem frühen Stadium zu diagnostizieren. Selbst nach einer längeren Untersuchung besteht das Risiko einer Fehldiagnose aufgrund anderer Krankheiten, die der ALS im Frühstadium ähneln können. Eine frühere korrekte Diagnose wäre klar vorteilhaft, die aktuellen Ergebnisse sind nach Ansicht der Forscher vielversprechend.

Neurofilamente im Fokus

Neurofilamente – Proteine, die in den Zellen und Fasern der Nerven eine besondere Rolle spielen – sind die Substanzen auf die sich die Aufmerskamkeit richtet. Wenn das Nervensystem geschädigt ist, treten Neurofilamente in die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (Liquor) aus, und zwar in niedrigeren Konzentrationen im Blut als im Liquor. In ihrer Studie wiesen die Wissenschaftler:innen der Universität Umeå, des Universitätskrankenhauses Umeå sowie der Universität Göteborg und des Sahlgrenska Universitätskrankenhauses in Göteborg nach, dass die Konzentration von Neurofilamenten im Liquor und im Blut die ALS von anderen Krankheiten, die einer frühen ALS ähneln können, unterscheiden kann,

Empfindlichere Analysemethoden

Die aktuelle Studie zeigt bei Patient:innen mit ALS einen starken Zusammenhang zwischen der Menge an Neurofilamenten im Blut und im Liquor. Die Studie basiert auf Blut- und Liquorproben von 287 Patient:innen, die zur Untersuchung einer möglichen Motoneuronerkrankung an die Abteilung für Neurologie des Universitätskrankenhauses Umeå überwiesen worden waren. Nach umfangreichen Untersuchungen wurde bei 234 dieser Patient:innen ALS diagnostiziert. Diese Patient:innen wiesen im Vergleich zu Patient:innen, bei denen keine ALS diagnostiziert wurde, signifikant höhere Konzentrationen von Neurofilamenten in Liquor und Blut auf.

Höhere Konzentrationen

Gleichermaßen wurden Unterschiede zwischen verschiedenen Untergruppen der ALS untersucht und festgestellt. Patient:innen, deren Krankheitssymptome im Kopf- und Halsbereich begannen, wiesen höhere Neurofilamentkonzentrationen im Blut und ein schlechteres Überleben auf, als Patient:innen, bei denen die Krankheit in einem Arm oder Bein begann. Im Rahmen der Studie ist es zudem gelungen, Unterschiede in den Blutspiegeln von Neurofilamenten und im Überleben für die beiden häufigsten mit ALS assoziierten Mutationen zu quantifizieren.

„Die Messung von Neurofilamenten in Blut, das im Längsschnitt erhoben wird, ermöglicht eine einfachere Quantifizierung der Behandlungseffekte in klinischen Arzneimittelstudien als die Längsschnittuntersuchung von Liquor. Wenn ALS in einem frühen Stadium der Krankheit erkannt wird, kann die Verabreichung von Medikamenten früher erfolgen, bevor die Muskeln verkümmert sind“, sagt Arvin Behzadi.

ALS ist ein neurodegeneratives Syndrom, das zum Verlust von Nervenzellen sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark führt, was Muskelschwäche und -schwund zur Folge hat. Die meisten dieser Patient:innen sterben innerhalb von zwei bis vier Jahren nach Auftreten der Symptome, aber etwa einer von zehn überlebt mehr als zehn Jahre nach dem ersten Auftreten der Symptome. Mehrere genetische Mutationen wurden mit ALS in Verbindung gebracht. Gegenwärtig gibt es keine heilende Behandlung. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das derzeit verfügbare Medikament bei einigen ALS-Patienten das Überleben verlängert, wenn es rechtzeitig verabreicht wird.

An der Studie sind Fani Pujol-Calderón, Postdoktorandin an der Sahlgrenska Academy der Universität Göteborg, und Arvin Behzadi, Doktorand an der Universität Umeå und Assistenzarzt am Örnsköldsvik-Krankenhaus, als Erstautoren beteiligt.

Quelle: Schwedischer Forschungsrat – The Swedish Research Council

Titelbild: Symbolbild

4. Februar 2022